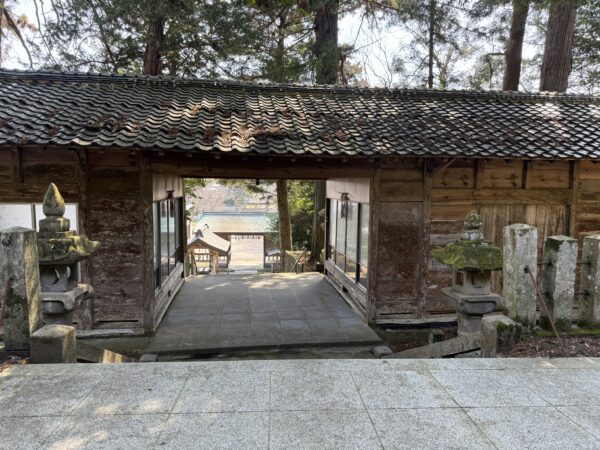

大山の麓にある「逢坂八幡神社」を参拝しました。

本日は、鳥取県西伯郡大山町松河原231にあります逢坂八幡宮(おうさかはちまんじんじゃ)をご紹介させていただきます。

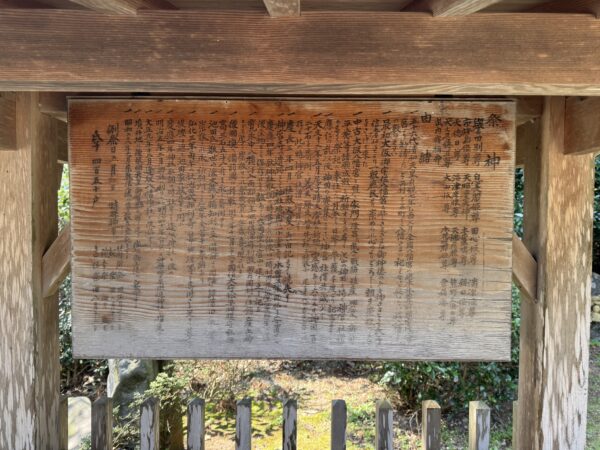

逢坂八幡宮は、865年に宇佐八幡宮(大分県)から勧請されたと伝えられています。この地が古くから交通の要所であり、大山信仰の拠点の一つであったことが、八幡神が祀られた背景にあると考えられます。

鎌倉時代には、源頼朝が社殿を再興したという伝承が残っており、武士からの崇敬も篤かったことが窺えます。戦国時代には兵火により一時衰退しましたが、江戸時代に入り、鳥取藩主・池田氏の庇護を受け、社殿の修繕や祭礼の復興が行われ、再び地域の信仰の中心としての地位を確立しました。

境内には、江戸時代に奉納された石灯籠や、当時の建築様式を伝える社殿などが現存しており、歴史の重みを感じさせます。また、地域に伝わる古文書や祭礼用具なども大切に保管されており、往時の文化や信仰の様子を垣間見ることができます。明治時代の神仏分離令後に郷社となり大正時代に入り社号を「逢坂八幡神社」に改称しています。

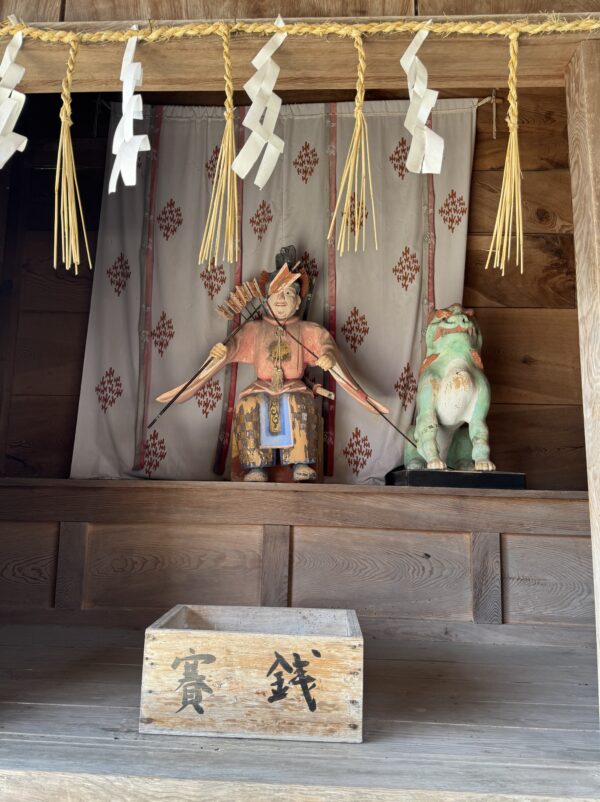

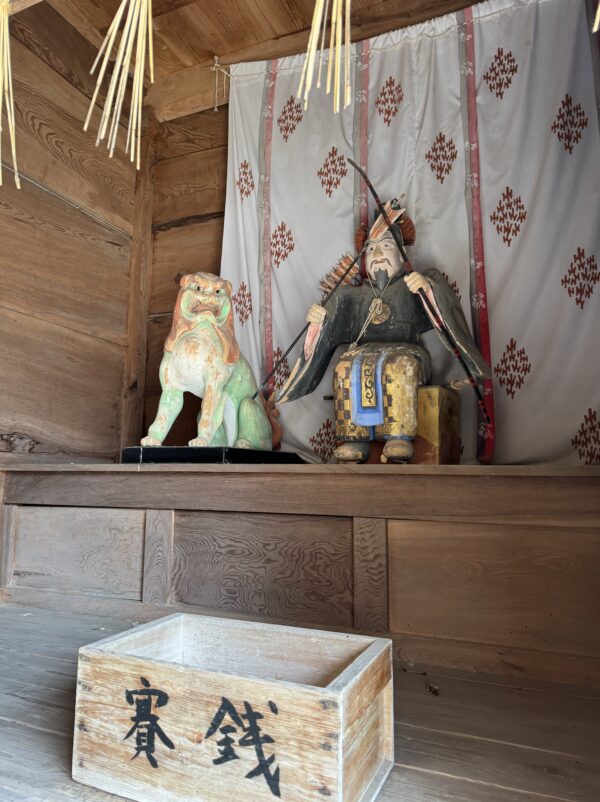

御祭神は、誉田別尊(応神天皇)、息長帯姫尊(神功皇后)、田心姫尊、湍津姫尊、市杵島姫尊、天照皇大神、素盞鳴尊、稲田姫尊、天穂日尊、活津彦根尊、天津彦根尊、熊野久須日尊、天之忍穂耳尊、大山祇尊、木花咲耶姫尊、倉稲魂尊、武内宿禰命

境内社:摂津神社、武内神社、白狐稲荷神社、荒神神社、足鶲ノ神、旺磐ノ神

彫刻の素晴らしさが目に留まる神社でした。

ご参考になれば幸いです。

ご覧になっていただき、ありがとうございます。。。